Gezeitenspaß in vier Ländern (Juni/Juli 2014)

(Der Artikel hat viele Bilder – wenn die Ladezeit zu lang ist, geht’s hier zur Textversion.)

Stabiler Nordwind! Schon seit einer halben Ewigkeit und noch mindestens für eine Woche, wenn man den Vorhersagen Glauben schenkt. Gut für uns, denn wir möchten in unseren drei Wochen Jahresurlaub möglichst viel Neues sehen und die ein oder andere Gastlandflagge hissen. Hoch motiviert geht es los, am ersten Tag gleich von Warns durch Ijsselmeer, Markermeer, Amsterdam und Nordzeekanaal bis nach Ijmuiden. Die dortige Seaport Marina kennen wir, da trauen wir uns auch bei Dunkelheit rein. Als während des Schleusens kurz vor dem Ziel das letzte Tageslicht schwindet, finden wir diese Entscheidung eher übermütig als mutig, aber der Hafen ist nicht allzu voll, wir entdecken schnell einen passenden Liegeplatz und bugsieren Flying Fish beulenfrei hinein, bevor wir wie erschossen in die Kojen fallen.

Stabiler Nordwind! Schon seit einer halben Ewigkeit und noch mindestens für eine Woche, wenn man den Vorhersagen Glauben schenkt. Gut für uns, denn wir möchten in unseren drei Wochen Jahresurlaub möglichst viel Neues sehen und die ein oder andere Gastlandflagge hissen. Hoch motiviert geht es los, am ersten Tag gleich von Warns durch Ijsselmeer, Markermeer, Amsterdam und Nordzeekanaal bis nach Ijmuiden. Die dortige Seaport Marina kennen wir, da trauen wir uns auch bei Dunkelheit rein. Als während des Schleusens kurz vor dem Ziel das letzte Tageslicht schwindet, finden wir diese Entscheidung eher übermütig als mutig, aber der Hafen ist nicht allzu voll, wir entdecken schnell einen passenden Liegeplatz und bugsieren Flying Fish beulenfrei hinein, bevor wir wie erschossen in die Kojen fallen.

Am folgenden Tag geht es nach Scheveningen, auch dies eine Etappe, die wir schon aus dem Vorjahr kennen. Auf der Höhe von Zandvoort entdecken wir plötzlich etwas Pinkfarbenes im Wasser, ganz schön weit draußen für einen Surfer. Immer wieder verlieren wir das Objekt wegen der Wellen kurz aus den Augen, erkennen dann endlich durch das Fernglas, dass es sich um einen Kat mit gebrochenem Mast und drei winkenden Personen an Bord handelt. Wir bergen Angeln und Segel, um näher heran fahren und ihnen helfen zu können. Da signalisieren sie uns, dass sie inzwischen per Handy Hilfe anfordern konnten und schon kommt ein Schlauchboot angerauscht. Und dann ein zweites. Und zur Sicherheit noch ein drittes. Bei so viel Engagement fühlen wir uns sofort an den Motorschaden von vor einem Jahr und unsere KNRM-Retter erinnert. Wirklich klasse, dass es die gibt! Wir werden von vielen freundlich winkenden Händen aus der Rettungsaktion entlassen und setzen unseren entspannten Segeltag fort.

Am folgenden Tag geht es nach Scheveningen, auch dies eine Etappe, die wir schon aus dem Vorjahr kennen. Auf der Höhe von Zandvoort entdecken wir plötzlich etwas Pinkfarbenes im Wasser, ganz schön weit draußen für einen Surfer. Immer wieder verlieren wir das Objekt wegen der Wellen kurz aus den Augen, erkennen dann endlich durch das Fernglas, dass es sich um einen Kat mit gebrochenem Mast und drei winkenden Personen an Bord handelt. Wir bergen Angeln und Segel, um näher heran fahren und ihnen helfen zu können. Da signalisieren sie uns, dass sie inzwischen per Handy Hilfe anfordern konnten und schon kommt ein Schlauchboot angerauscht. Und dann ein zweites. Und zur Sicherheit noch ein drittes. Bei so viel Engagement fühlen wir uns sofort an den Motorschaden von vor einem Jahr und unsere KNRM-Retter erinnert. Wirklich klasse, dass es die gibt! Wir werden von vielen freundlich winkenden Händen aus der Rettungsaktion entlassen und setzen unseren entspannten Segeltag fort.

An Tag drei winkt endlich ein uns noch unbekanntes Ziel: die Roompot-Marina in der Oosterschelde. Der Weg dorthin beinhaltet die Querung der vielbefahrenen Maas-Mündung vor Rotterdam. Bei der Annäherung müssen wir beide daran denken, wie unfassbar blöd wir uns im letzten Jahr genau hier angestellt haben: damals hielten wir in unserer Premierenaufregung ein Baggerschiff für einen Frachter und fuhren auf unserem selbst erdachten Ausweichkurs weit in die Bucht hinein, mitten in die fieseste Kreuzsee. Dieses Mal – steile Lernkurve! – segeln wir auf dem empfohlenen Yachttrack, melden uns per Funk auf Kanal 03 ordnungsgemäß an und bleiben dann auf Empfang. Irgendwann werden wir gerufen und aufgefordert, den an Steuerbord nahenden Tanker achterlich zu passieren. Wir bestätigen, leisten Folge und sind insgesamt ziemlich schnell und unkompliziert auf der anderen Seite. Weiter geht es bei schlechter werdendem Wetter gen Oosterschelde. Als wir endlich durch die Roompotschleuse und bei der Marina sind, bläst es mit sechs Beaufort und wir sind einfach nur froh, als Flying Fish endlich sicher festgemacht ist. Ein „malerisches Gebiet, wo man Ruhe, Weite und Natur genießen kann“, sei das hier laut Werbung. Wir sehen nur grau und dunkelgrau und erleben statt Ruhe prasselnden Regen, genau das richtige Wetter, um sich den ganzen Abend an Bord einzukuscheln.

An Tag drei winkt endlich ein uns noch unbekanntes Ziel: die Roompot-Marina in der Oosterschelde. Der Weg dorthin beinhaltet die Querung der vielbefahrenen Maas-Mündung vor Rotterdam. Bei der Annäherung müssen wir beide daran denken, wie unfassbar blöd wir uns im letzten Jahr genau hier angestellt haben: damals hielten wir in unserer Premierenaufregung ein Baggerschiff für einen Frachter und fuhren auf unserem selbst erdachten Ausweichkurs weit in die Bucht hinein, mitten in die fieseste Kreuzsee. Dieses Mal – steile Lernkurve! – segeln wir auf dem empfohlenen Yachttrack, melden uns per Funk auf Kanal 03 ordnungsgemäß an und bleiben dann auf Empfang. Irgendwann werden wir gerufen und aufgefordert, den an Steuerbord nahenden Tanker achterlich zu passieren. Wir bestätigen, leisten Folge und sind insgesamt ziemlich schnell und unkompliziert auf der anderen Seite. Weiter geht es bei schlechter werdendem Wetter gen Oosterschelde. Als wir endlich durch die Roompotschleuse und bei der Marina sind, bläst es mit sechs Beaufort und wir sind einfach nur froh, als Flying Fish endlich sicher festgemacht ist. Ein „malerisches Gebiet, wo man Ruhe, Weite und Natur genießen kann“, sei das hier laut Werbung. Wir sehen nur grau und dunkelgrau und erleben statt Ruhe prasselnden Regen, genau das richtige Wetter, um sich den ganzen Abend an Bord einzukuscheln.

Der Dienstag gibt sich zu Beginn nur unwesentlich freundlicher, doch nach wie vor wollen wir Meilen nach Südwest machen – Zeebrügge heißt das Tagesziel. Flying Fish erreicht mit der Gezeitenströmung bis zu zehn Knoten Geschwindigkeit über Grund und was ein Jahr zuvor in drei Wochen nicht gelang, schaffen wir jetzt dank des beständigen Windes problemlos und unspektakulär am vierten Segeltag: wir sind in Belgien. Der Royal Belgian Sailing Club mutet eher industriell als royal an, wir machen am Gästesteiger fest und checken erstmals bei diesem Törn für ganze zwei Nächte ein. Ein Rundgang ergibt, dass die Stadt Zeebrügge optisch zum Hafen passt und außerdem leider stinkt. Aber immerhin gibt es Supermarkt und Bäckerei, bei künftigen Besorgungen nehmen wir einfach die Hafen-Leihfahrräder und bringen die Sache schnell hinter uns.

Der Dienstag gibt sich zu Beginn nur unwesentlich freundlicher, doch nach wie vor wollen wir Meilen nach Südwest machen – Zeebrügge heißt das Tagesziel. Flying Fish erreicht mit der Gezeitenströmung bis zu zehn Knoten Geschwindigkeit über Grund und was ein Jahr zuvor in drei Wochen nicht gelang, schaffen wir jetzt dank des beständigen Windes problemlos und unspektakulär am vierten Segeltag: wir sind in Belgien. Der Royal Belgian Sailing Club mutet eher industriell als royal an, wir machen am Gästesteiger fest und checken erstmals bei diesem Törn für ganze zwei Nächte ein. Ein Rundgang ergibt, dass die Stadt Zeebrügge optisch zum Hafen passt und außerdem leider stinkt. Aber immerhin gibt es Supermarkt und Bäckerei, bei künftigen Besorgungen nehmen wir einfach die Hafen-Leihfahrräder und bringen die Sache schnell hinter uns.

Unser eigentliches Touristenbegehr ist ohnehin das rund 20 Kilometer entfernt liegende Brügge, dorthin begeben wir uns am nächsten Tag per Bus und Bahn. Wir haben die malerische Kulisse des Film-Dramas „Brügge sehen… und sterben?“ vor Augen und werden nicht enttäuscht, die einzigen Abweichungen sind freundlicher Natur: nettes Wetter und die Abwesenheit irischer Auftragskiller. Völlig zu Recht ist der mittelalterliche Stadtkern UNESCO Weltkulturerbe. Wir schlendern über den „Grote Markt“, genießen die Aussicht vom Glockenturm, der hier Belfried heißt, lassen uns durch kleine Einkaufsgassen treiben und probieren hier und dort ein belgisches Bier. Die charmanten Hinterhöfe der Stadt lassen wir uns vom Touri-Boot aus zeigen. Trotz eines Regenschauers am Nachmittag und nach wie vor kalter Temperaturen ein wunderbarer Ausflug!

Tags darauf ist absolute Flaute und spontan verlängern wir unseren Aufenthalt in Zeebrügge. Zum Glück, denn sonst hätten wir Sabine und Joachim von der „Atanga“ nicht kennen gelernt. Erst einige Wochen zuvor hatten wir in der Zeitschrift „Yacht“ einen Bericht über die beiden gelesen, die in Hamburg all ihr Hab und Gut verkauft und die Zelte abgebrochen haben, um unbegrenzt auf Langfahrt zu gehen. Wir verbringen einen sehr unterhaltsamen Abend zusammen an Bord der Atanga mit spannenden Themen, Rotwein, Chips und viel Gelächter. Unser Fernweh wird ordentlich geschürt und hätten wir nicht gezeitenbedingt für den nächsten Schlag einigermaßen früh raus gemusst, wären wir wohl richtig schlimm versackt. Doch große Heiks-Vernunft sei Dank verlässt Flying Fish planmäßig den Hafen und dreht den Bug wieder gen Westen, wir wollen nach Frankreich.

Tags darauf ist absolute Flaute und spontan verlängern wir unseren Aufenthalt in Zeebrügge. Zum Glück, denn sonst hätten wir Sabine und Joachim von der „Atanga“ nicht kennen gelernt. Erst einige Wochen zuvor hatten wir in der Zeitschrift „Yacht“ einen Bericht über die beiden gelesen, die in Hamburg all ihr Hab und Gut verkauft und die Zelte abgebrochen haben, um unbegrenzt auf Langfahrt zu gehen. Wir verbringen einen sehr unterhaltsamen Abend zusammen an Bord der Atanga mit spannenden Themen, Rotwein, Chips und viel Gelächter. Unser Fernweh wird ordentlich geschürt und hätten wir nicht gezeitenbedingt für den nächsten Schlag einigermaßen früh raus gemusst, wären wir wohl richtig schlimm versackt. Doch große Heiks-Vernunft sei Dank verlässt Flying Fish planmäßig den Hafen und dreht den Bug wieder gen Westen, wir wollen nach Frankreich.

Anfangs ist der Wind so schwach, dass wir trotz Strömung nur mit knapp vier Knoten vorwärts kommen, mit Blister bringen wir es zwischenzeitlich auf acht. Auf jeden Fall haben wir viel Gelegenheit, die Bausünden am belgischen Nordseestrand zu betrachten. Wir reichen das Fernglas hin und her und sind erschüttert, wie scheußlich die Küstenorte von See aus sind, obwohl strahlend die Sonne drauf scheint. Unser Tagesziel Dunkerque ist ebenfalls keine klassische Schönheit. Aber wir bekommen einen super Liegeplatz im „Port du Grand Large“ und freuen uns schon während des Anlegerbierchens auf das örtliche Fischgeschäft „La Halle“, das im Törnführer begeisterte Erwähnung findet. Zu Recht gefreut, nach viel Qual der Wahl entscheiden wir uns für Garnelen zum Abendessen und fallen noch in diverse andere appetitliche Geschäfte ein, um voll bepackt mit frischem Gemüse und französischen Paté-Schweinereien einen lecker-gemütlichen Abend auf Flying Fish einzuläuten. Fühlt sich an wie Gott in Frankreich auf Urlaub.

Die nächste Etappe misst nur lächerliche 15 Seemeilen, und doch begegnen wir ihr mit Respekt. Gravelines heißt das Ziel, ein kleines Städtchen, das für uns nur in den drei Stunden rund um Hochwasser über den Fluss L‘Aa zu erreichen ist, bei Ebbe fällt die zwei Kilometer lange Zufahrt trocken. Zur Sicherheit (und weil Samstag ist) reservieren wir telefonisch einen Liegeplatz im einzigen kleinen Hafen „Bassin Vauban“ und Heiko vergisst auch nicht den Hinweis auf unseren Tiefgang und den langen Kiel. Wir haben Wind und Strom gegenan. Das bedeutet, dass der Fish-Motor leiden muss, wir trotzdem schneckengleich langsam sind und somit in größter Ruhe das Kernkraftwerk Gravelines betrachten können, das in den 1970er/80er Jahren sightseeingfreundlich direkt an den Strand gebaut wurde.

Kurz vor Hochwasser passieren wir die entscheidende Nordtonne vor der Einfahrt, ändern unseren Kurs auf 139 Grad und genießen die Fahrt durch den langgestreckten Ort. Jeder von uns versucht, sein fotografisches Gedächtnis zu aktivieren. Wie wird die Szenerie wohl bei Ebbe wirken und was ist es für ein Gefühl, dann mit Flying Fish stundenlang in einem kleinen Hafentümpel gefangen zu sein? Irgendwann beschreibt die Aa eine 60 Grad-Kurve nach Steuerbord und schon ist die Einfahrt in Sicht mit ihrer rot leuchtenden Digitalanzeige, die über den Wasserstand oberhalb des „Sill“ (unterseeische Mauer in der Einfahrt) informiert. Die Tore stehen offen, die Tiefe beträgt mehr als zwei Meter, wir können passieren und werden schon von der Hafenmeisterin erwartet. Gebete und Funksprüche wurden erhört, sie hat uns den absolut besten Platz reserviert und hilft auch noch beim Anlegen. Weich gelandet!

Nach dem Check-in werfen wir einen Blick ins gemütliche Hafenrestaurant „Au Cap Compas“, bleiben gleich dort und lassen uns verwöhnen. Der freundliche Kellner empfiehlt, später noch in den Ort zu gehen, dort finde gerade ein großes Musikfestival statt. Dem Tipp folgen wir gern, aber erst mal bleiben wir am Fernseher in der Bar hängen: das WM-Spiel Deutschland gegen Ghana wird gerade übertragen und direkt quatscht uns eine Gruppe Briten nett von der Seite an. Sie sind ungefähr so große Fußball-Fans wie wir, wollen lieber wissen, was wir seglerisch so tun. Steph aus Woodbridge meint, dass wir unbedingt so schnell wie möglich rüber nach England müssen und ihren Segelclub besuchen. Wir bekommen einen Haufen Tipps, Skizzen, Kontaktdaten und Lust auf die englischen Flussmündungen. Wie schön, unsere Pläne gingen eh in diese Richtung, ein wenig Bestärkung ist gut. Schließlich schaffen wir es doch noch zum Musikfestival und fühlen uns direkt wohl. Die Band „L’Art à Tatouille“ zaubert mit ihrem modern-elektronisch interpretierten Chanson mächtig Stimmung auf den beschaulichen Dorfplatz. Wir genießen den unkonventionellen Sound und versuchen uns zu erinnern, ob noch mal Ricard oder Pernod besser schmeckt. Nach einer ausgiebigen Verkostung liegt am Schluss dieses wunderbaren und unterhaltsamen Abends Ricard in unserer Gunst knapp vorne.

Nach dem Check-in werfen wir einen Blick ins gemütliche Hafenrestaurant „Au Cap Compas“, bleiben gleich dort und lassen uns verwöhnen. Der freundliche Kellner empfiehlt, später noch in den Ort zu gehen, dort finde gerade ein großes Musikfestival statt. Dem Tipp folgen wir gern, aber erst mal bleiben wir am Fernseher in der Bar hängen: das WM-Spiel Deutschland gegen Ghana wird gerade übertragen und direkt quatscht uns eine Gruppe Briten nett von der Seite an. Sie sind ungefähr so große Fußball-Fans wie wir, wollen lieber wissen, was wir seglerisch so tun. Steph aus Woodbridge meint, dass wir unbedingt so schnell wie möglich rüber nach England müssen und ihren Segelclub besuchen. Wir bekommen einen Haufen Tipps, Skizzen, Kontaktdaten und Lust auf die englischen Flussmündungen. Wie schön, unsere Pläne gingen eh in diese Richtung, ein wenig Bestärkung ist gut. Schließlich schaffen wir es doch noch zum Musikfestival und fühlen uns direkt wohl. Die Band „L’Art à Tatouille“ zaubert mit ihrem modern-elektronisch interpretierten Chanson mächtig Stimmung auf den beschaulichen Dorfplatz. Wir genießen den unkonventionellen Sound und versuchen uns zu erinnern, ob noch mal Ricard oder Pernod besser schmeckt. Nach einer ausgiebigen Verkostung liegt am Schluss dieses wunderbaren und unterhaltsamen Abends Ricard in unserer Gunst knapp vorne.

Noch zwei entspannte Tage verbringen wir im schönen Gravelines, liegen stundenlang faul mit unseren Büchern am Strand (westlich der Aa-Mündung, auf der Seite ohne Kernkraftwerk also). Wir genießen die lokale Spezialität Moules Frites, bummeln durch den Ort und vor allem immer wieder am Fluss entlang. Denn das Gezeitenschauspiel und die damit einhergehende Veränderung der Landschaft haben wir noch nie so beeindruckend empfunden wie hier. Auch unser Hafen fällt teilweise trocken, doch Flying Fish liegt weit genug in der Mitte des Beckens und ist kaum betroffen, sinkt einfach bei jeder Ebbe ein Stück „upright into soft, glorious mud”, wie das im Reeds so schön heißt. Unterdessen haben wir uns entschieden, von Gravelines direkt nach Ramsgate zu segeln. Zwar wäre eine weitere Frankreich-Etappe nach Boulogne-sur-Mer absolut verführerisch, doch wir müssen langsam schon an den Rückweg denken.

Die Überfahrt nach Ramsgate ist unspektakulär, bei freundlichstem Sommerwetter (das aber immer noch keine übertrieben warmen Temperaturen im Gepäck hat) nehmen wir die relativ kurze Distanz von 36 Seemeilen in Angriff. Irgendwann ist auf halber Strecke für eine Weile kein Land in Sicht, doch schon bald sehen wir die englische Küste und erkennen sogar in der Ferne die weißen Klippen von Dover. Mitten im Verkehrstrennungsgebiet verlässt uns der Wind und wir müssen unter Motor die Flucht ergreifen vor einer ganzen Armada von Frachtern, die plötzlich am Horizont auftaucht. Über 400 „commercial vessels“ sind hier jeden Tag unterwegs, nicht sehr verwunderlich also, dass wir ein paar von ihnen in die Quere kommen. Kurz darauf verfolgen wir auf Kanal 16 Teile des Dialogs zwischen Dover Coastguard und einem unbekannten Schiff, das anscheinend diagonal durchs Trennungsgebiet geeimert ist. Der Ton ist doverseitig ganz schön rau, der andere Funker spricht kaum Englisch und scheint den Ernst der Lage nicht zu begreifen, selbst als Dover mit Konsequenzen droht. Wir beschließen, an unseren peniblen rechten Winkeln auf jeden Fall festzuhalten. Am späten Nachmittag machen wir in der westlichen Marina von Ramsgate fest und werden vom Hafenmeister so herzlich begrüßt, als hätten wir gerade mindestens den Pazifik bei Sturm überquert. Wir mögen diesen britischen Charme und freuen uns beide riesig, wieder hier zu sein. Zumal auch die Stadt eine positive Überraschung ist. Interessante Architektur zieht sich den Hügel hinauf, viele Pubs und Restaurants wirken einladend. Doch uns hat es erst mal die „Sailors Church“ am Hafen angetan, ein kleines Kirchlein voller Erinnerungen an Fischer und Seefahrer und Schiffe, das im Inneren seitlich des Eingangs sogar über ein Backbord- und ein Steuerbordlicht verfügt, angebracht in Richtung „von draußen kommend“, versteht sich.

Am nächsten Tag ist nach all der Sitzerei während der Überfahrt dringend Beine vertreten angesagt. Wir folgen einem Tipp des Hafenmeisters und machen uns zu einer Wanderung in Richtung Norden auf. Teils geht es oberhalb der Steilküste entlang, später meistens direkt am Strand. Die abwechslungsreiche Strecke und die Bewegung machen so viel Spaß, dass wir in unserem eigentlichen Zielort Broadstairs nur bei ein paar Pies und etwas Cider pausieren und dann einfach weiter laufen, meistens barfuß im Sand, vorbei an alten Gemäuern, bizarren Felsformationen, über Stock und Stein. In Margate tun uns schließlich berechtigt die Füße weh und nachdem die Suche nach einem Strandpub scheitert, nehmen wir den Loop-Bus zurück nach Ramsgate und kehren dort gemütlich ein. Wir staunen beide über die zurückgelegte Strecke, als wir sie am nächsten Tag noch mal vom Schiff aus sehen – da war etwas Auslauf anscheinend überfällig!

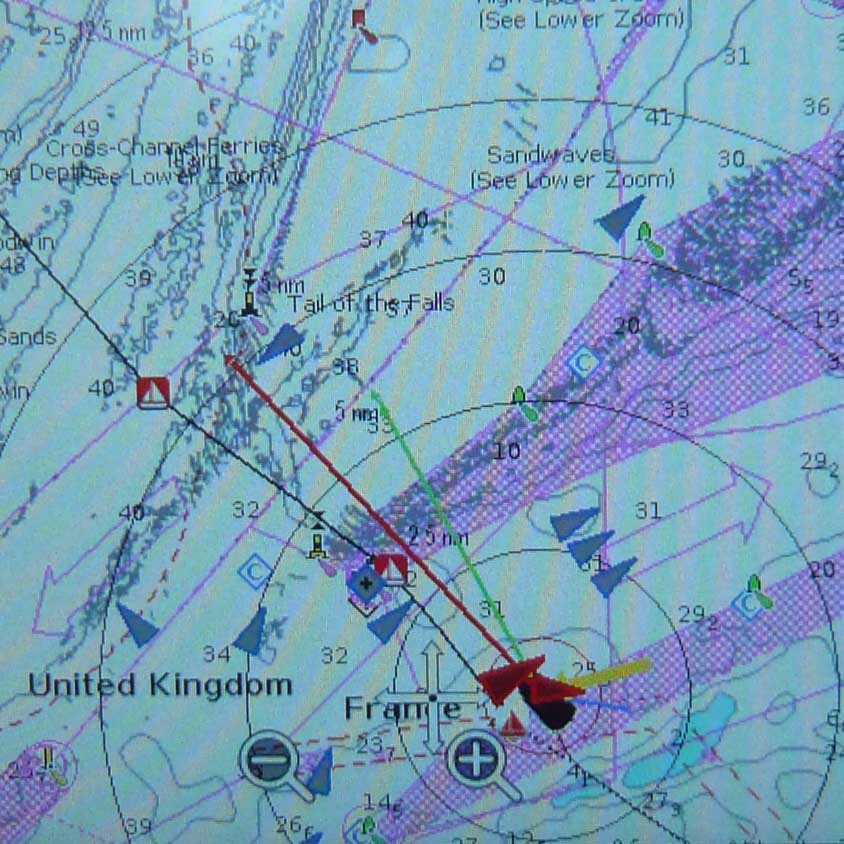

Zwischen Ramsgate und unserem Ziel Harwich liegt die Themsemündung mit all ihren unsichtbaren Sandbänken und vor der haben wir Respekt. So gehen wir zur Sicherheit unseren Törnplan mit dem hilfsbereiten ortskundigen Skipper vom Nachbarschiff noch mal durch und lassen uns gern versichern, dass die Strecke gar kein Problem ist. Bei schönstem Wetter segeln wir voll konzentriert durch das „Fisherman’s Gat“, folgen dann dem „Black Deep“ bis „Sunk Head“. Den ab dort vorgesehenen Kurs auf den „Medusa Channel“ kriegen wir nicht hin, weil die seitliche Strömung zu stark ist. Sicher ist sicher, so entscheiden wir uns für einen etwas längeren Weg, segeln auf nördlichem Kurs bis „Cork Sand“ und folgen schließlich der Betonnung Richtung Harwich. Alles kein Problem unter diesen Bedingungen und mit funktionierenden High-Tech-Instrumenten. Wie viel anspruchsvoller die Segelei in solchen Gefilden andernfalls ist, da spricht ein Haufen Wrack-Symbole in der Seekarte Bände.

Zwischen Ramsgate und unserem Ziel Harwich liegt die Themsemündung mit all ihren unsichtbaren Sandbänken und vor der haben wir Respekt. So gehen wir zur Sicherheit unseren Törnplan mit dem hilfsbereiten ortskundigen Skipper vom Nachbarschiff noch mal durch und lassen uns gern versichern, dass die Strecke gar kein Problem ist. Bei schönstem Wetter segeln wir voll konzentriert durch das „Fisherman’s Gat“, folgen dann dem „Black Deep“ bis „Sunk Head“. Den ab dort vorgesehenen Kurs auf den „Medusa Channel“ kriegen wir nicht hin, weil die seitliche Strömung zu stark ist. Sicher ist sicher, so entscheiden wir uns für einen etwas längeren Weg, segeln auf nördlichem Kurs bis „Cork Sand“ und folgen schließlich der Betonnung Richtung Harwich. Alles kein Problem unter diesen Bedingungen und mit funktionierenden High-Tech-Instrumenten. Wie viel anspruchsvoller die Segelei in solchen Gefilden andernfalls ist, da spricht ein Haufen Wrack-Symbole in der Seekarte Bände.

Steuerbords taucht endlich Felixstowe mit seinen riesigen Container-Verladeterminals und Frachtschiffen in unserem Blickfeld auf, diese Kulisse kennen wir aus dem letzten Jahr und freuen uns wieder mal über dazu gewonnene Gelassenheit. Statt geradeaus in Richtung Ipswich fahren wir dieses Mal einen westlichen Kurs zur grünen Ganges-Tonne und von dort zielgenau auf die Schleuse der Shotley Marina zu, die zu Harwich gehört und dem Städtchen gegenüber liegt. Penibles Steuern ist angebracht, um nicht aus Versehen den ausgebaggerten Einfahrtkanal zu verlassen und aufzulaufen. Die Schleuse ist klein und spektakulär, zum Glück hat sie Schwimmstege. Das Besondere neben der Flutungsgeschwindigkeit: man kann in beide Richtungen über die Schleusentore hinweg den jeweiligen Wasserstand beobachten, sehr beeindruckend für uns!

Es gibt ein kleines, gelbes Taxiboot, das regelmäßig nach Harwich pendelt und auch uns am nächsten Tag dort hin befördert. Ein ziemlich verschlafenes kleines Örtchen, doch zwei Highlights hält es für uns bereit: das Lifeboat Museum mit echtem Lifeboat, das aber vor allem durch die detailverliebte Ausgestaltung der alten Räume besticht, und dann natürlich das alte Feuerschiff LV18, zu besichtigen am Harwich Quay. Es erinnert an die britische Musikkomödie „Radio Rock Revolution“ von 2009, die wir vor ein paar Jahren an einem extrem lustigen Adventsabend mit unseren Kölner Segelfreunden geschaut haben. Darin geht es um einen Piratensender, der in den 1960er Jahren von einem Schiff in der Nordsee aus rund um die Uhr Rock ‘n‘ Roll sendet und der britischen Regierung damit ein Dorn im Auge ist. Eine sehr unterhaltsame Geschichte, deren Verfilmung man unbedingt in groß und laut gucken sollte!

Für eine weitere Etappe reicht unsere Zeit noch und es scheint tatsächlich so, dass wir Woodbridge im River Deben ansteuern können. Das ist nicht nur fein, weil Steph in Gravelines den Ort empfohlen hat, sondern auch, weil wir im Vorjahr schweren Herzens auf den Besuch dort verzichten mussten. Damals kollidierte der Tiefgang von Flying Fish mit der zu geringen Wassertiefe bei Nipptide, doch jetzt ist Springtide und wir rechnen aus, dass wir relativ locker über den Sill werden fahren können. Die Fahrt unter Motor den Deben hinauf ist landschaftlich ein Traum, fordert aber eine Menge Konzentration. Immer wieder gibt es Flachs, die weit in den Fluss hinein ragen und oft sind im allgemeinen Muring-Gewusel die etwas gammeligen Tonnen nicht zu finden. So schlängeln wir uns langsam immer dort hindurch, wo die größten Boote liegen und lassen den Tiefenmesser nicht aus den Augen.

Dann endlich kommt die Einfahrt zum Tide Mill Yacht Harbour in Sicht und sie ist furchterregend eng. Über Funk lassen wir uns eine Lücke zuweisen – und fürchten uns. Die Tiefenanzeige über dem Sill ist hier schlicht eine Skala, die aus dem Wasser ragt. Die Tiefe reicht, wir drücken uns dicht steuerbords an der Anzeige vorbei, biegen nach Backbord in die schmale Boxengasse ein und fürchten uns noch immer. Um vor lauter Aufregung unseren Liegeplatz zu übersehen und dran vorbei zu fahren, wie doof kann man sein?! An Wenden ist hier nicht zu denken, also: Rückwärtsgang rein, den Radeffekt so gut wie möglich nutzen und positiv denken. Und was macht unser wunderbares Traumschiff? Es macht genau das, was es soll! Nette Menschen nehmen unsere Leinen an und sprechen uns großes Lob für diesen vorbildlichen Anleger aus!

Unsere letzten Urlaubstage vergehen in Woodbridge gemütlich bis faul. Hauptsehenswürdigkeit des Städtchens ist die pittoreske Gezeitenmühle, der der Hafen seinen Namen verdankt. Sie ist uralt, wurde im Jahr 1170 erstmals urkundlich erwähnt – und funktioniert noch. 2004 hat man sie zuletzt restauriert und in ein „living museum“ voller schöner Details verwandelt. Früher diente mit jeder Gezeit das gesamte heutige Hafenbecken dem Betrieb der Mühle, jetzt wird nur noch einmal wöchentlich gemahlen und dafür ein kleiner See abgelassen.

Beeindruckt von Einfachheit und Effizienz der alten Technik schleppen wir ein paar Tüten original „Traditional Woodbridge Tide Mill Wholemeal Flour“ auf unser Schiff, das später einmal super Kekse ergibt. Ansonsten versuchen wir noch, die Quelle des River Deben mit unserem Dinghi zu erreichen, was nicht annähernd klappt. Das Flüsschen wird uns irgendwann zu eng, zu flach und zu schaumig, außerdem beginnt es nach Hochwasser gen Nordsee zu strömen und so lassen wir uns (wegen der leider immer noch kalten Temperaturen unter unsere Badelaken gekauert) zurück zum Hafen treiben.Viel mehr passiert nicht, herumschlendern, lesen, Zukunftspläne schmieden, kochen und essen bestimmen die Tage, bis wir uns am Mittwoch der dritten Törnwoche auf den Weg zurück nach Holland machen und unsere einzige Nachtfahrt in Angriff nehmen. Und die verläuft einfach optimal: die Aries steuert tadellos, der Wind weht beständig aus Süd, wir segeln meistens mit um die sechs Knoten. Erstmals benutzen wir unsere Leekoje im Salon und schlafen abwechselnd in der überraschend gemütlichen „Kiste“. Im Vorjahr hatten wir uns noch beide durchgehend oben im Cockpit aufgehalten. 21 Stunden brauchen wir nur von der Ansteuerungstonne „Woodbridge Haven“ bis nach Ijmuiden. Weil die Überfahrt so easy war, motoren wir noch weiter bis Durgerdam im Markermeer und legen nach einer Zwischenübernachtung dort erholt und glücklich in Warns an. Und was soll ich sagen: am allerletzten Segeltag war es warm!

-

all

-

Refit

-

Törn

LEAVE A COMMENT